Depuis un an et demi, je suis plus active dans LinkedIn et Twitter. J’ai, à de nombreuses occasions, constaté que plusieurs des intervenants dans les discussions des divers groupes auxquels j’ai adhéré employaient un français peu riche, faisaient beaucoup de fautes d’orthographe et d’accord, et n’employaient pas toujours les mots appropriés. Cela n’enlève pas pour autant la pertinence de leurs propos, ni la richesse du partage qu’ils font lors de leurs interventions. Au contraire! Souvent, ils vont droit au but, ils ne perdent pas de temps avec des préambules et des mises en situation longues qui noient le message. Ce sont des gens d’action, des gens qui veulent régler des problèmes et produire quelque chose d’utile. Ils sont ceux qui peuvent contribuer à la mise en application des beaux rêves des intellectuels, ceux qui peuvent créer le mouvement d’adhésion et contribuer à l’innovation sociale. Même si l’on assiste à l’émergence de nouveaux entrepreneurs possédant des formations techniques et universitaires, nombreux sont les entrepreneurs autodidactes. Étant majoritairement des gens d’actions, et non de réflexions, ils n’ont pas trouvé la motivation pour user, aussi longtemps que moi, leur fond de culotte sur les bancs d’école. Alors, difficile d’avoir plus qu’un français fonctionnel et minimaliste. Parfois, leurs phrases me font sourire, mais jamais je ne ridiculiserai ou ne dénigrerai leur droit de parole, ainsi que la pertinence de leur propos et leur contribution au développement de la communauté d’affaires à laquelle ils appartiennent. J’ai moi aussi longtemps souffert de la faiblesse de mon français et me suis longtemps empêchée d’aspirer à certains emplois ou d’exprimer mes idées par écrit. Alors, je dirais aux fanatiques du français parfait, aux zélées de l’orthographe qu’ils gardent leurs commentaires pour eux, et qu’ils ne perturbent plus la communauté de partage d’idées, ou qu’ils se retirent de LinkedIn. Toutes allusions quant à leur insatisfaction sur la qualité du français n’auraient que pour effet de démontrer leur manque de respect envers autrui et de bâillonner ceux qui seraient affectés par leur commentaire. Et cela, je ne le permettrai pas! Et vous, comment encouragez-vous l’expression de l’innovation sociale? 30/10/2013 1 Commentaire Détresse psychologique dans les PMELe 22 octobre dernier, j’ai eu l’occasion d’assister à la conférence de madame Myriam Plamondon, offerte par la Chaire en entrepreneuriat et innovation. C’était l’occasion de découvrir le contenu de son mémoire de maitrise en sciences de l’administration intitulé « Détresse psychologique et exposition aux risques psychosociaux du travail : les différences entre les PME et les grandes organisations ». Madame Plamondon a reconnu l’apport qu’avaient eu sur son projet les chercheurs de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université Laval, mais aussi l’aide de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), où j’ai travaillé à la fin de ma formation technique en chimie industrielle. Grâce à l’IRSST, elle a disposé de bases de données et de ressources pour l’analyse et le traitement des données qu’elle a elle-même compilé dans le cadre de ses entrevues et sondages auprès d’entrepreneurs. L’IRSST a sondé, au moyen de l’EQCOTESST, les conditions de travail et l’état de santé de 4600 travailleurs salariés québécois, âgés de 15 ans et plus, occupant depuis au moins 8 semaines un emploi rémunéré d’au moins 15 heures par semaine. Ses constatations qui ont attiré mon attention :

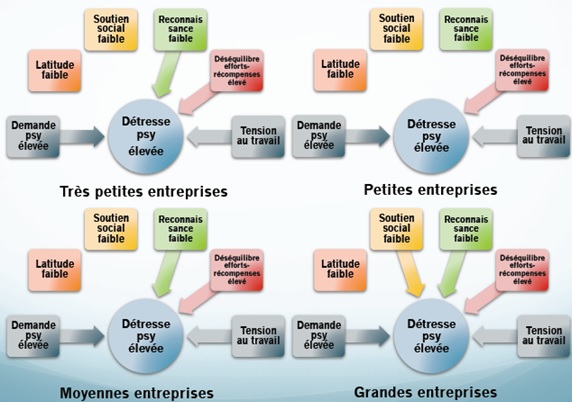

b) D’autres recherches, plus mitigées, citent la présence, dans les PME, d’un environnement financièrement plus instable, d’une précarité des emplois, d’un climat de travail possiblement plus affecté par la santé psychologique du gestionnaire, de pénuries de main-d’œuvre affectant la charge de travail des individus, d’une présence accrue de femmes et de jeunes travailleurs qui sont plus susceptibles à la détresse psychologique, etc. Son projet de recherche s’appuie en grande partie sur deux modèles, le modèle de Karasek (l’effet croisé de la latitude décisionnelle, ou autonomie et de la demande psychologique), qui identifie quatre catégories d’emploi au travail (stressé, actif, passif et détendu), et le modèle de Siegrist qui met l’accent sur le déséquilibre que le travailleur peut percevoir entre les efforts qu’il fournit et les récompenses qu’il obtient en retour. Madame Plamondon a souligné l’effet de protection du soutien social sur l’état « stressé » du modèle de Karasek et intégré les différentes approches en matière de prévention de la détresse psychologique. Ce sont ces aspects de prévention en matière gestion du personnel qui m’intéressent le plus, et font partie de ma vision d’une saine gestion, particulièrement l’implantation d’une approche primaire. Les types d’approches en prévention,

Figure 1 : Courtoisie de Mme Myriam Plamondon elle-même Elle conclut en mentionnant que même si les travailleurs de PME et de grandes organisations québécoises rapportent des niveaux de détresse psychologique comparable, les facteurs associés à la détresse diffèrent selon la taille de l’entreprise. Dans les PME, il est probable que des interventions organisationnelles davantage axées sur la diminution de la demande psychologique s’avèrent plus efficaces pour contrer les problématiques de santé psychologique au travail. Dans les grandes organisations, une intervention visant à augmenter le soutien social et la reconnaissance est plus susceptible d’avoir un impact positif sur la santé psychologique des travailleurs. En guise de conclusion, elle nous propose les solutions suivantes :

Bien d’autres idées, demandant peu d’investissement, sont envisageables avec un peu de créativité; c’est avec plaisir que je peux vous aider à en trouver qui s’intègreraient mieux dans votre gestion courante.  Vous demandez-vous quel peut bien être le coût d'un consultant? À dire vrai, les tarifs sont très variables, même au sein d'un secteur d'expertise. Il est vrai qu'un consultant autonome n'a pas les mêmes frais qu'une firme surtout si elle a pignon sur une rue prestigieuse du centre-ville. Et il n'investit pas autant dans sa formation et la recherche. Cela, ainsi que la richesse de l'expertise et les détails dans la prestation expliquent la variation des tarifs. Mais au lieu de discuter de tarifs ou de montant forfaitaire, vous devriez changer votre façon de voir la rémunération des consultants et peut-être même celle de vos collaborateurs. Vous avez peut-être été habitué à estimer la performance de vos employés ou de vos fournisseurs selon un coût d’effort physique. Lorsque l’on parle des services de consultants ou de coach, il faut revoir ce paradigme. Dans les cas où il s’agit de travail technique ou physique (réalisation de plans ou dessins technique, tenue de livres ou correction de documents administratifs); une facturation à l’heure peut-être envisageable pour un travailleur indépendant.

Dans les cas où il s’agit d’une création unique développée spécifiquement pour votre organisation (plan d'affaires, œuvres artistiques, veille stratégique, campagne de pub, etc.), et que vous avez accès à une connaissance, ou une habileté, développée au cours d'années de pratique, il peut vous être impossible d’évaluer l’effort intellectuel qu’exige le service du consultant. Le montant forfaitaire est probablement la meilleure formule lors de cette situation, et l'on ne parle plus d’une rémunération à l’effort, mais plus de la reconnaissance de l’apport d’un collaborateur externe ou d’un expert, à votre entreprise. Il faut penser valeur ajoutée, gain sur l’efficacité, productivité ou qualité de vie des membres de votre équipe. Ceci étant, au lieu de se demander quel est le prix d'un consultant, vous devriez plus vous demander, quel est la valeur de la solution qu'il propose à votre entreprise. Et vous êtes en droit de demander quels sont les retours sur l'investissement (ROI) de la solution proposée sur votre entreprise; avant d'engager un consultant. De plus, lors d'un premier contrat avec un consultant, je vous recommande de diviser votre mandat en plus petits projets, si cela est possible, ou de convenir d'étapes de livraison en cours de réalisation. C'est la façon de faire lorsqu'on applique une méthode Agile de gestion de projets, et ce n’est plus uniquement applicable aux projets TI. Alors, la prochaine fois que vous envisagerez de faire affaire avec un consultant, questionnez-vous d’abord sur ce qu'il apportera en terme d’efficacité, d’économie, ou de bien-être, avant d’envisager la valeur de sa prestation. Et si vous vous demandez de son apport, clarifiez vos besoins, validez les retombés auprès du consultant, ou changez de consultant s'il ne vous convint pas! 20/10/2013 0 Commentaires La gestion du personnel: plus une gestion des émotions et des communicationsPour moi, la gestion du personnel n’est pas que de l’encadrement. J’ai eu la chance d’être responsable de toutes les étapes, de l’identification du besoin d’une ressource, jusqu’à la retraite de certains de mes employés. Alors pour moi, la gestion du personnel inclus, l’anticipation, l’élaboration de la description de tâches et des attentes à l'embauche, l’établissement des conditions de travail (incluant la sécurité et la santé au travail et la conciliation travail-vie personnelle), la dotation, les entrevues d'embauche, l’accueil, la formation, l’intégration et les réunions d'équipe, le partage de visions et des projets à venir, la gestion des conflits entre employés, la délégation de tâches, la mobilisation, l’évaluation, la reconnaissance de la performance, le soutien lors des épreuves personnelles et des deuils, etc., et, la retraite. On passe tant de temps au travail, il faut bien y vivre! La gestion des ressources humaines c’est un long fleuve, pas toujours tranquille. D’autant que mes études et mes premières carrières ne me préparaient pas à la gestion de ma première équipe. Technicienne en chimie industrielle, j'étais affairée à mes analyses et à opérer des équipements de laboratoire; chercheuse en biologie, j'étudiais des bactéries, des plantes, et faisais des analyses d’enzymes, etc. Peut-être en tant qu’assistance de recherche, alors que j’assurais la gestion de laboratoires, le soutien d’étudiants gradués et la formation de postdoc et de techniciens.  Non, ce fut la catastrophe, et la panique d’avoir des gens qui dépendaient de moi et à qui je devais expliquer mes attentes du jour au lendemain. Ce qui m’a aidée fut la gestion des émotions et des communications, d’abord mes émotions, puis celles de mon personnel. Et, ça s’apprend comme n’importe quoi! Du moins, je crois l’avoir grandement amélioré chez moi; aux dires de mes anciens employés que j’ai mobilisé et qui sont les meilleurs juges. Alors, je peux vous expliquer comment je vois la gestion des ressources humaines (quelques pages), ou vous résumé l’essentiel, en vous disant qu’il importe d’avoir une bonne maitrise de ses émotions, de bonnes habiletés en communication interne, et des techniques de gestion des émotions des autres. Car comme gestionnaire, vous avez à gérer les émotions de vos employés, mais aussi de vos collègues et de vos clients.  Cela me surprenait de voir comment les émotions pouvaient nuire aux communications! Alors que si l’on sait les gérer, on s’en sort plutôt bien. En gérant les miennes et celles de mes interlocuteurs, j’ai réussi à donner le temps à des relations professionnelles de s’établir dans le respect. Je me souviens de la première fois où j’ai voulu implanter une rencontre annuelle avec mes employés, avant de développer un projet de porte-folio, alors que j’étais directrice d’un pavillon de recherche, et avais 24 employés à gérer. L’heureux élu, un de mes plus jeunes employés (discret, pour ne pas dire timide), craignait le pire lorsque je l’ai invité à une rencontre individuelle à mon bureau. J’avais décidé d’instaurer cette rencontre annuelle, le mois de l’anniversaire de chacun de mes employés, afin de discuter avec eux de leur perception de leur emploi, ce qu’ils souhaitaient comme amélioration, leurs besoins de formation, etc. En même temps, j’en profitais pour mieux les connaitre et partager mon appréciation de leurs performances tout en leur offrant un congé de 4 heures pour célébrer leur anniversaire; congé qu’il pouvait prendre à leur discrétion au cours du mois qui suivait notre échange. J’avais même pris la peine de réaliser une carte d’anniversaire personnalisée. Le premier avait l’air paniqué, inquiet pensant subir une évaluation ou une réprimande. Une fois que les autres employés ont découvert ma démarche, ils étaient, au contraire, très enthousiastes et avaient hâte d’être convoqués au bureau de la directrice. C’était un vendredi, premier jour de la nouvelle année fiscale, et mon nouveau patron voulait absolument que je commence dès son début. Le problème c’est qu’il n’avait pas préparé de bureau pour moi, et aucun des employés du département ne savait quel était exactement mon rôle. Pourtant plusieurs jours séparaient ma confirmation d'embauche et mon entrée en fonction!

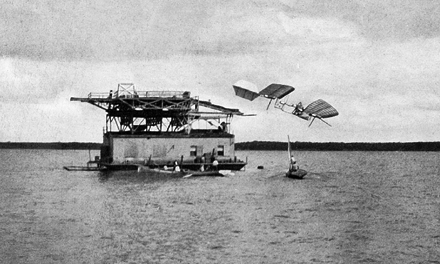

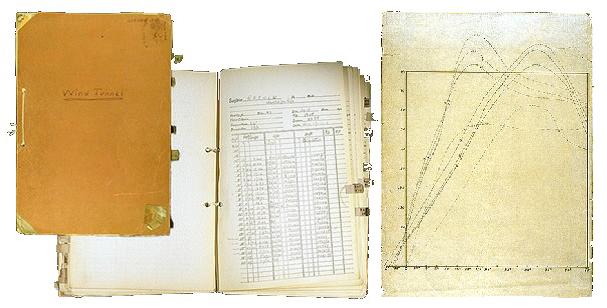

Et je devenais du jour au lendemain administratrice des finances, des ressources matérielles, des infrastructures du département, des opérations courantes et responsable de 12 employés. Alors, me voilà, à peine une introduction au personnel, assise dans la salle de photocopie du secrétariat, à la table servant normalement à la préparation des documents. Un télécopieur à ma gauche, une fenêtre à ma droite, et le roi de la pièce, le photocopieur, dans le dos, et pas d'ordinateur! À peine de l'espace pour me reculer et sortir les jambes de sous la table pour me lever. Et le va-et-vient des utilisateurs et le bruit de l’appareil. Mémorable! Par chance, la fenêtre de ce bureau temporaire était trop haute pour que je voie dehors lorsque j’étais assise en plus de donner plein nord-est. Donc, un peu de soleil le matin dans le dos le matin, et peu d’apports de chaleur en été! Parce que le photocopieur dégageait de la chaleur quand il fonctionnait et la ventilation de mon bureau était nulle! Quelques jours plus tard, on m’offre un bureau, que je devais nettoyer et aménager, puisque nous n’avions personne pour le faire. Juste comme je commençais à me faire à mon bureau, et mon personnel, à mon style de gestion, j’ai eu la mauvaise idée de dire à mon patron que j’envisageais de déplacer mon bureau au bout du corridor pour être plus près de mon personnel, dans un vieux débarras de laboratoire, une fois que de petits travaux de rénovation seraient faits. Quelques jours plus tard, il me demande de devancer mon projet et de libérer mon bureau dans les 3 jours. Gentil! Alors, me voilà obligée de déménager tous mes dossiers, du mobilier, l’ordinateur et l’imprimante, dans ce débarras, où de vieux comptoirs avec des cuves et des robinets de gaz prenaient la moitié de l’espace plancher. J’en ai été bonne pour une entorse. On me prenait en pitié lorsqu’en ouvrant la porte de mon bureau, on réalisait qu’il restait à peine 15 centimètres entre la porte et ma table de travail! Un vieux climatiseur coulait au-dessus de la porte et faisait un vacarme à chaque démarrage! Et je n’en étais qu’aux premières semaines de mes plus éprouvants et formateurs 18 mois de gestionnaire! Ce que j’ai tiré de cette expérience comme gestionnaire: il importe de préparer l’arrivée d’un nouvel employé; la préparation inclut son poste de travail, les ressources dont il a besoin, et d'informer l'équipe de son arrivée et de la place qu'elle doit lui faire. Il doit se sentir intégré au groupe dès son arrivée, avoir le sentiment que l’on attendait son arrivée! Sinon, je crois que l’on ne mérite pas son personnel, et encore moins son engagement et sa fidélité. 20/8/2013 0 Commentaires Origine de la méthode Toyota!J'aime reconnaitre la contribution des gens, surtout lorsqu'on les a oublié. C'est pour cela que je suis désolée de voir que l'on parle du Sommet de Kyoto de 1997 alors qu'il s'est amorcé avec le Protocole de Montréal en 1985 (OUI, je sais c'est ma ville natale!). C'est la même chose pour la fameuse méthode Toyota, ou Lean, ou Agile pour les informaticiens! En 1887, Samuel P. Langley tentait de concevoir le premier avion capable de voler avec un pilote à bord. Partant de ses deux vols sans pilots sur une distance de 2 km qu'il avait réussi en 1886, il obtient du département de la défense américaine, en 1898, une subvention de 50 000 $ (valeur de 1 352 325 $ en 2013) . En 1902, après de nombreuses tentatives infructueuses, On lui donne une seconde subvention de 20 000 $ (528 636 $ en 2013)! Il a tenter deux vols avec pilot en 1903, sans succès! À la même époque, les frères Wright entreprennent de développer un avion avec pilote en construisant en 1899 un planeur de type cellulaire, un biplan muni d’un gauchissement de la voilure, à échelle réduite. Puis, en 1900, ils réalisent un planeur d’une taille pouvant porter un pilot (envergure de 5,30 m). Par la suite, ils concentrèrent leurs travaux à l’étude de chacun des aspects qu’ils avaient identifiés comme essentiels pour réaliser un avion pouvant voler avec un pilote, soit: la portance, le contrôle et la propulsion. Ce qui caractérise les travaux des frères Wright, c’est qu'ils ont divisé un problème complexe en petits problèmes plus faciles à analyser. De plus, pour mieux comprendre et analyser leurs travaux, ils développent des moyens pour tester leurs prototypes; un première soufflerie en 1901. En travaillant chaque problème séparément, ils optimisent leurs travaux et les règlent plus facilement. Une fois leurs solutions combinées, un premier avion s’élève en 22 mois de recherche, le 17 décembre 1903! Un investissement total estimé à 1 000 $, soit 1/70e des fonds de recherche de Langley. Autres forces des travaux des frères Wright, ils notent systématiquement tous les résultats de leurs tests et les conservent pour usage futur. La méthode des frères Wright se résume en quatre étapes : 1- Tester et apprendre; 2- Répéter et valider; 3- Concevoir et 4- Réaliser. Et pour ce qui est de la méthode Toyota! En 1945 monsieur Taiichi Ōno, ingénieur chez Toyota, avait noté que la productivité d'un ouvrier américain était 9X supérieure à celle d'un Japonais; cela a bien changé! Il s’inspira des travaux que le professeur Shigeo Shingo fit à la suite d’un voyage d'études aux États-Unis et de la consultation des notes des frères Wright pour concevoir dans les années 1950 sa méthode "zéro délai des 5 zéros" qui a mené à la méthode Toyota!

|

AuteureCurieuse, autodidacte, comme le disait Socrate: "ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα", "Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien". CatégoriesTous Autodidacte Communications Consultant Créativité Émotions Frères Wright Gestion Du Personnel Innovation Sociale Méthode Agile Méthode Toyota Plan D'affaires Plan D'affaires Reconnaissance Respect Santé Psychologique Stratégie Veille Stratégique Veille Stratégique Archives

Août 2015

|

Flux RSS

Flux RSS